如何提高无尽的拉格朗日巡洋舰增援技巧的实战应用

巡洋舰增援的核心在于合理利用指挥值与战术编组。增援功能可突破舰队指挥值限制,但需注意增援后舰队航行速度会从曲速降为普通速度,因此增援时机应选择在舰队抵达目标区域前完成。工程舰与高速侦查舰混编可提升增援效率,侦查舰先行定位后,工程舰通过增援指令快速抵达,大幅缩短资源采集或建筑建造的时间窗口。增援舰船数量建议控制在5艘以内,超量增援会导致战术灵活性下降。

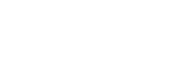

增援舰船的类型选择直接影响战场表现。支援型巡洋舰如苔原级或卫士级携带维修无人机,可为前线舰队提供持续作战能力,其站位通常位于中排,需优先强化闪避与维修效率。战斗型巡洋舰如艾奥级攻坚离子炮型适合作为增援火力补充,但需搭配策略强化模块以应对高闪避目标。增援前需评估敌方舰队构成,若敌方舰载机数量较多,应优先增援防空型巡洋舰如光锥级,其区域防空能力可有效压制空中单位。

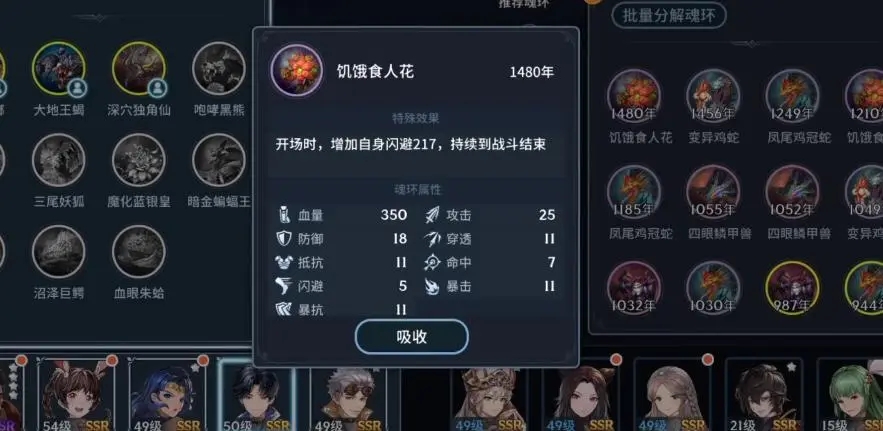

增援路径规划需结合战略地图动态调整。计划圈机制允许舰队曲速跳跃至已探索区域,利用高速侦查舰提前建立路径节点可缩短主力舰队行进时间。前哨站作为增援中转站至关重要,其连接资源点或战略要地后,可同步提升资源采集效率与增援响应速度。需避免在敌方封锁区域执行增援,高辐射地带仅允许特定舰种通行,错误判断环境会导致增援失败或舰船损毁。

实战中增援指令的误操作率较高,需严格遵循操作流程。舰队曲速航行期间禁止发起增援,否则会强制中断曲速状态。工程舰采集资源时若需增援仓库舰,必须提前编组AC721等载货型驱逐舰,否则频繁往返会大幅降低效率。封锁任务中增援舰队需配备后勤维修单位,否则持续作战会导致战损累积。增援指令默认继承上一次的自动撤回设置,操作前需确认状态以避免非预期撤退。

后期发展阶段应建立标准化增援协议。同盟成员共享矿区时,统一增援中型工程舰与防御型巡洋舰可最大化协同效益。采矿平台覆盖区域内的增援需同步部署防空火力,防止敌方针对性打击。舰队维修期间可通过增援快速补充战列巡洋舰等重型单位,但需确保基地生产线能承受损耗。增援战术的终极目标是实现资源调度与战场控制的平衡,过度依赖增援会暴露指挥链薄弱环节。